كورونا اللّعينة: قصصنا التي لا نرويها مع الوباء

مضى أكثر من عام على انتشار وباء كوفيد-19، وما زال يسيطر على جوانب مختلفة من حياتنا. حتّم علينا التكيّف مع التباعد الجسدي وفترات الإقفال والحظر والحجر التي فرضت كوسيلة لوقف تفشي الفيروس. النتيجة: وحدة، عزلة، قلق، خوف، إرهاق، خسارة سبل العيش، إحباط، اكتئاب، ألم، حزن، رثاء، سعادة، حب، امتنان، اكتشاف الذات، تأمل، إلخ. تنوعت تجاربنا مع الجائحة وها نحن ندخل مرحلة جديدة من مكافحتها مع تطوير لقاحات واقية من كوفيد-19 تعتبر أفضل أمل لإنهاء هذا الوباء. نشارككنّ/م قصصًا قصيرة عن تجاربنا المستجدة والتي لا نرويها مع الوباء ومحاولاتنا المستمرة للتغلب عليه، أو على الأقل التعايش معه.

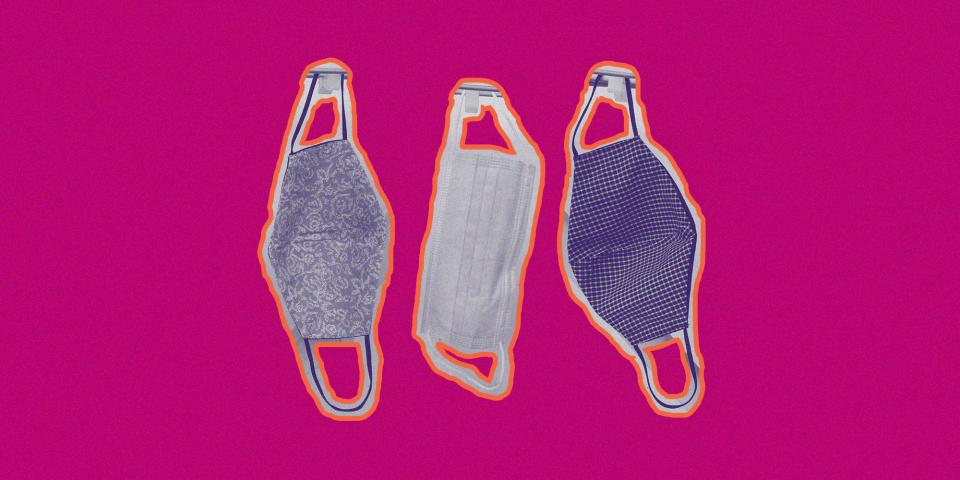

قصّة الكمّامة ولِحيتي الجديدة

ــ هشام

في آذار/مارس 2020، دخل لبنان أوّل حظرٍ منزلي، وكان جسَدي سبقَه قبل شهورٍ إلى أوّل تحوّلٍ فعليّ منذ مرحلة البلوغ: بدأتُ أستخدم هرمون التستوستيرون المعروف بهرمون الذكورة - وإن كنتُ أعترض على ذلك. لم يكُن يومًا وجهي خاليًا من الشّعر، لكن كان فيه وَبرٌ أشقر بالغ النعومة، فلَم يكُن مرئيًا إلا تحت الشّمس. بعد بضعة شهورٍ من استخدام جيل التستوستيرون، بات وَجهي مكسوًّا بلحيةٍ داكنةٍ وناعمةٍ على جانبَيه. فرِحتُ بها، فها أنا ألتقي بنَفسي ذات اللّحية! لكن على الرغم من حماستي، كان غريبًا نوعًا ما أن أمشي في الحيّ فأمرّ بصاحب الدكّان، والفرّان والناطور وأرى ابتساماتهم ونظراتهم الوَدودة لكن المُستغرِبة (جدًا). كنتُ أشعر بحاجةٍ إلى شرح شَكلي "الجديد" لهم، لكنّي كنتُ أتفادى إحراجهم وإحراج نفسي، فأتابع المسير.

ثمّ جاءت الكمّامة ذات آذار، وبات وضعها فرضًا واجبًا، مُلزمًا، مطلوبًا، مرغوبًا، إلخ. كرهتُها في البداية لأنها كانت (وما زالت) تغطّي زجاجتَي نظّاراتي بضبابٍ عنيد. لكنّي اكتشفتُ بعد أيّامٍ أنها خير وسيلةٍ حلّت في وقتها لتَحمي لحيَتي - النابتة حديثًا إنما بإصرار – من النظرات المتسائلة! عاد صاحب الدكّان والناطور والفرّان يلوّحون لي مبتسِمين ويكلّمونني بارتياح، إذ لم تعُد لِحيتي تُطالعهم وتبثّ فيهم شكوكًا أبديةً بشأن كل ما تربّوا عليه وعرَفوه في حياتهم! أحببتُ الكمّامة واعتمدتُها مخبأً لوجهيَ الآخذ في التغيّر عندما التقيتُ بوالديّ اللذين لا يعرفان شيئًا عنّي باستثناء أنّني أكره الاتصالات الهاتفية وأفضّل الرسائل المكتوبة على واتساب. (لكنهما يتّصلان على أيّ حال!)

ثم جاء شباط/فبراير 2021، وأُصبتُ بكوفيد-19. ولسببٍ لا يعلمه أحد، جاءت إصابتي خفيفةً جدًا، وإن كنتُ توقّعتُ الأسوأ نظرًا لمعاناتي مع الحساسية الصّدرية الفائقة. نمتُ كثيرًا. أكلتُ قليلًا. فقدتُ حاسّتَي الشّم والذّوق. قرأتُ كثيرًا. عملتُ كثيرًا. خسرتُ بضع كيلوغرامات. التزمتُ الحجْر التام. شُفيت في غضون أسبوعَين، واكتسبتُ مناعةً تسمح لي أن أخرج محرّرًا وَجهي من الكمّامة لثلاثة شهورٍ على الأقل. هكذا يقول العِلم. أحبّ العِلم.

في آذار/مارس 2021، عدتُ إلى الخروج بلا كمّامة.* لكن على الرغم من حماستي، كان غريبًا نوعًا ما أن أمشي في الحيّ فأمرّ بصاحب الدكّان، والفرّان والناطور وأرى نظراتهم الوَدودة لكن المُستغرِبة (جدًا) تعود من جديد. في خروجي الأوّل، شعرتُ بحاجةٍ إلى شرح شَكلي "الجديد" لهم، لكنّي ذكّرتُ نفسي بأنّي لا أدين لأحدٍ بأيّ تفسيرٍ أو اعتذارٍ لكَوني من أكون ولفِعلي ما أريد. ابتسمتُ لهم جميعًا بلِحيتي الكثّة وتابعتُ المسير، فلوّحوا لي بابتساماتٍ عريضةٍ وتابعوا أعمالهم.

* مع المحافظة على التباعد الاجتماعي ووَضعها داخل الأماكن المغلقة.

المواعدة خلال الجائحة

ــ ليلى

بعد مرور أكثر من سنة على تمتعي بأي نوع من الحميمية الجسدية صرت أشعر وكأنني نسيت ماهية هذا الشعور. أرهقني العيش في خوف مستمر من هذا الفيروس الذي يسيطر على حياتنا وأردت التقرّب جسديًا من شخص مجددًا.

فقررت خوض غمار المواعدة من جديد، من دون التفكير في البرد القارس في الخارج أو عدد الإصابات المتزايد. أردت المواعدة من جديد، فقط لا غير.

أعدت تفعيل تطبيق المواعدة على هاتفي ورحت أسحب الحسابات يمينًا وشمالًا. وسرعان ما ظهر تبادل الإعجاب مع بروفايل، ومن ثم آخر، ومن ثم آخر… بدأت الدردشات إلى حين وافقت على موعد. سنقوم بنزهة في الهواء الطلق. لن نجتمع في مكان مغلق.

في صباح اللقاء، أصابني الثلج المتساقط بالإحباط، لكن سرعان ما أطلّت الشمس من خلف الغيوم الرمادية، وكأن الكون مصرٌّ على أن يحدث هذا الموعد.

وتمّ اللقاء. كنت أرتدي مليون طاقٍ، وكانت يداي مخبأتين في جيبتي، وكان وجهي محمرًا بسبب البرد. رحنا نمشي ونتحدث من دون أن ننظر إلى بعضنا البعض لأننا كنا نسير ولأن البرد القارس منعنا من الجلوس في أي مكان.

طلبنا ما نشربه وبالطبع جاءتنا الرغبة بدخول الحمام. ولأول مرة في خلال موعدٍ، نشرع بالبحث عن مكان متستّر لنقضي حاجتنا. كم هذا رومانسي؟ قد أستذكر هذه اللحظات يومًا ما في المستقبل وأضحك.

استمتعنا بوقتنا سويًا، ولكن الموعد شارف على الانتهاء. كيف نودّع بعضنا؟ هل نتصافح؟ لا. هل نعانق بعضنا؟ لا. هل نقبّل بعضنا؟ بالتأكيد لا. فودّعنا بعضنا على عجلة محرجة، واتفقنا على اللقاء من جديد. ومشيت في طريقي مسرعة لأهرب من البرد من جهة، ولأنقذ نفسي من هذا الإحراج من جهة أخرى.

لدى وصولي إلى المنزل، أدركت أني حتى لو لم أخرج في موعدٍ آخر، فقد استطعت التغلب على قلقي والتعرّف على شخص غريب. ربّما لم يكن الإطار مناسبًا للموعد، لكن هذا اللقاء جعلني منفتحة على احتمال الشروع في علاقة جسدية من جديد، رغم أن جميع الناس في العالم يجب عليهم المحافظة على مسافة مترين بينهم.

اللقاح وإشكالياته

ــ جوان

عندما وصلتني رسالة من منصة اللقاحات بإدراج إسمي ضمن الفئة المستهدفة للتلقيح، تفاجأت بحلول موعد التلقيح بهذه السرعة إذ إن فئتي العمرية هي في الأربعينيات وليس لدي حالات مرضية قد تمنحني أولويةً في التطعيم. سرعان ما أصابني الإحباط عند قراءتي نهاية الرسالة والتي تقول بأن اللقاح المتاح هو لقاح "أسترازينيكا" (AstraZeneca).

كان من المفترض أن تشعرني هذه الرسالة بالارتياح، لكنها أثارت بداخلي مجموعة من المشاعر والأفكار العارمة المتضاربة التي كان علي التعامل معها.

أدركت في اليوم التالي أن موعد اللقاح أتى بهذه السرعة لأنني ذكرت أنني أعمل في مجال الإعلام لدى تسجيلي على المنصة. شعرت بالذنب لأن تصنيفًا عرضيًا ليس أكثر منحني الأفضلية في التطعيم. ماذا عن آباء وأمّهات أصدقائي وصديقاتي الذين هم بحاجة إلى اللقاح أكثر مني؟ وماذا عن اللاجئات واللاجئين الفلسطينيين/ات والسوريين/ات المؤهلين للحصول على اللقاح في المرحلة الأولى من حملة التلقيح* لكنهم لم يحصلوا عليه بعد؟ وماذا عن العاملات والعمال المهاجرين/ات الذين لا يملكون أي معلومات عن اللقاحات؟ ذكّرني اللقاح بالجور الذي شهدناه مع تفشي الفيروس من حيث عدد الإصابات ومعدلات الشفاء حسب العرق والإثنية والجنسية والوضع الاجتماعي والاقتصادي ومكان السكن.

لم أكن مرتاحةً لفكرة التلقيح بجرعتي "أسترازينيكا". في الأسابيع الأخيرة، ارتبط إسم هذا اللقاح بجلطات دموية نادرة حدثت في معظم الحالات لدى النساء دون سن الـ 55 عامًا بعد تلقّيه، مما دفع بعدد من البلدان إلى تعليق استخدامه بسبب مخاوف من حدوثها إلى حين تقصي الأمر.

مع أنني أعي أن منافع التطعيم تفوق مخاطر البقاء من دونه بأضعاف، لم يكن من السهل عليّ المخاطرة شخصيًا. أردت معلومات عن مقاربة وزارة الصحة اللبنانية لهذا اللقاح واحتمال حصولي على لقاح آخر إما الآن أو بعد فترة. لكن لم يجب أحد على اتصالاتي المتكررة بالقسم المعني باللقاحات في وزارة الصحة. بما أنني أستخدم حبوب منع الحمل منذ فترة لعلاج كيسات المبيض التي من بين آثارها الجانبية المحتملة الجلطات الدموية، ارتأيت أن أسأل طبيبي النسائي عن لقاح "أسترازينيكا". امتعض من أخبار تعليق استخدامه وقال لي إنه آمن ونصحني بأخذه. لا أدري علام استند في ذلك. صديقاتي ساعدنني في البحث عن المزيد من المعلومات حول لقاح "أسترازينيكا" التي كانت تُجمع أن الجلطات الدموية نادرة جدًا وأن منافع التلقيح تفوق مخاطره.

فما كان قراري في النهاية؟ حددت موعدًا لأخذ أول جرعة من لقاح "أسترازينيكا" وليكن ما يكون. ليس بيدي أي حيلة أخرى. هذه طريقتي لقلب الطاولة على الوباء واستعادة بعض من السيطرة على حياتي.

* وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، تعطى الأولوية في المرحلة الأولى من حملة التلقيح للعاملين في القطاع الصحي والأشخاص فوق الـ75، ثم من هم فوق الـ65، يليهم من هم فوق الـ54 ولديهم أمراض معيّنة.

جاري الذي يعيش في غرفتي

ــ بدوين

أعيش في فرنسا كلاجئة، ومثل كلّ الناس في جميع أنحاء العالم، مررتُ بعدة مراحل من الحجر الصحي وكانت الفترة الأولى الأكثر صرامة. صحيح أنّني تعلّمت الكثير من الأشياء خلال الحجر مثل ضبط النفس والتأمّل والانغماس مع ذاتي ولكنّني تشاجرت مع شريكتي في الشقّة وانتهى بي الأمر إلى الانتقال إلى ما يُسمّى في باريس، المدينة الطبقيّة، بـ"غرفة الخادمة".

كنت محشورة داخل غرفة لا تتجاوز مساحتها 9 متر مربّع في الطابق السابع دون مصعد ولكنّني كنت ممتنّة وسعيدة وأنظر إلى النصف الممتلئ من الكوب. "غرفة الخادمة" هذه تُطّل على أجمل معالم باريس إلى جانب أنّها ليست باهظة الثمن مُقارنة بأسعار الإيجار الخياليّة هنا. أخيرًا أصبحت أسكن لوحدي دون شريكة أو شريك مُزعج وثرثار وبدأت تدريجيّا أفهم معنى الامتنان خاصّة مع أزمة السكن والعمل بسبب الوباء اللّعين.

كنت أبكي فرحًا أمام منظر مدينة باريس والسماء المفتوحة أمامي وهي تقدم لي أجمل غروبات الشمس وأجمل أطوار القمر. كنت سعيدةً جدًا في غرفتي الصغيرة: أشتغل، وأستمع إلى الموسيقى الصاخبة طوال الوقت تقريبًا، إلى جانب أنّني اقتنيت الكثير من النباتات الخضراء التي أعتني بها بشغف. استقبلت بعض الأصدقاء والصديقات في غرفتي الجديدة، وحاولت جاهدة احترام التدابير الصحيّة والتباعد الاجتماعيّ بمكان لا يُمكنك حتّى أن تمدّ ساقيك داخله.

انتهى الشتاء، وأتت أيام الربيع الجميلة وخفّت وطأة الإجراءات قليلًا وصار بإمكاننا التنقّل إلى حدود الساعة السابعة. لم أكن أفكّر في شيء في تلك الفترة سوى في ممارسة الجنس مع أي كائن بشريّ. مرّت سنة كاملة دون أن أرى جسدًا عاريًا أمامي. جاءت الفرصة المُشتهاة وفي إحدى السهرات الماجنة بعد أن غادر أصدقائي وصديقاتي بقيت لوحدي مع أحدهم وطبعًا مارسنا الجنس. لم أكن مرتاحةً تمامًا لأنني كنت أخشى أن يسمعني الجيران، مع أنه من الطبيعي جدًا في باريس سماع الناس وهم يمارسون الجنس في شققهم.

في اليوم الموالي، طرق الجار بابي. كان غاضبًا وعلى وشك البكاء. حاولت تهدئته لفهم ما يجري ولتجنب ردود الفعل التي قد أندم عليها لاحقًا. جاري هذا فرنسي للغاية، وأدلى بتعليقات لا يقولها غير الفرنسيّين. اشتكى من الضوضاء وأخبرني بأنّه يسمع كلّ شيء لكنّه لا يفهم شيئًا تقريبًا لأنّني في معظم الوقت أتكلّم اللغة العربيّة. سألني بشكل فجّ عن طبيعة علاقتي بالذكور الذين يأتون لزيارتي. لا أعرف إن كان يعلم أنهم جميعًا مثليين، لكنه قال: "هؤلاء إخوانك؟ ماذا تفعلين؟ هل أنت فنانة؟ أنتم العرب تتحدثون بصوتٍ عالٍ جدًا. لا أفهم أسلوب حياتك".

في البداية غضبت: كيف يمكن لجاري الفرنسي جدًا والمتقاعد أن يزعج حياتي الصغيرة الهادئة والصعبة؛ أنا المرأة اللاجئة الشابة المحبوسة التي تجاهد كل يوم من أجل لقمة عيشها ومن أجل حياة سعيدة؟ بالطبع لم أنم وأمضيت الليل أفكر في الأمر. صرت أنتبه لأفعالي، وأتحدث بهدوء، ولم أعد أحسّ بالراحة داخل مساحتي الخاصّة. كنت أفكّر في ما حصل كثيرًا. ثمّ سألت نفسي قائلةً: منذ قرابة السنة وأنا أعيش في هذه الغرفة. لماذا تدخّل جاري في المساء الذي مارست فيه الجنس؟ كان بإمكانه التحدّث معي منذ الأسابيع الأولى التي سكنت فيها في هذا المكان، ويطلب مني بكلّ احترام خفض صوت الموسيقى وصوتي وصوت من يزورني. هذا السؤال مع إجابته الواضحة كان وقعه علي مثل سطل الماء البارد. أشعر أنني عارية، وأنني في الشارع، دون خصوصية. لم أستطع البقاء في المنزل بعد ذلك. ذهبت عند أصدقائي لبضعة أيام لتصفية ذهني وترتيب أفكاري. وبعد أسبوع، عدت إلى غرفتي وقمت في نفس اليوم بسهرة انتهت بجنس ثلاثي.