تخيّل أن تسمع صباحًا أنّك حسنُ المظهر وجميلٌ وجذّابٌ، قبل أن يخبروك مساءً بأنّك ذميمُ الوجه ومنفرٌ وغير مرغوب!

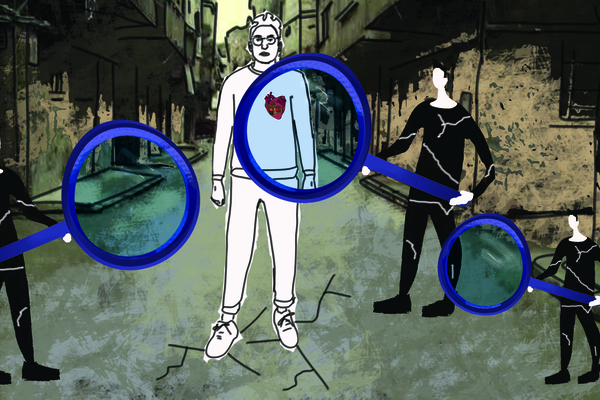

كانت هذه المواقف تحدث لي خلال طفولتي ومراهقتي. أن تنشأ بجسدٍ أسود في ليبيا يعني أنّ تلازمك ازدواجيّة الحُسن والقبح بحسب البيئة، والأصحاب وحتى الشارع الذي تمرّ فيه. يعود ذلك إلى تاريخ الاستعمار في ليبيا الذي كرّس معيار تفوّق البشرة الفاتحة، إذ تألّفت الطبقة الحاكمة في العهد العثماني من الكراغلة، وهم مزيجٌ يجمع بين شعوب البلدان الأوروبيّة والإثنيّات المحلّية. وترافق ذلك مع تكوُّن ما يُعرف بقرى السوادين، وهي أحياءٌ بائسةٌ يسكُنها السود الذين يعملون في مهنٍ وحرفٍ قاسية،1 هي بطبيعة الحال أفضل من تجارة الرقيق الأسود التي لم تنتهِ فعليًّا على الرغم من إلغاء العبوديّة في البلاد منذ العام 1853. وازداد التباين الطبقي مما أفرز عقليّةً عنصريّةً ترسّخت خلال الحكم الفاشي وهوس الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني (Benito Mussolini) وزُمرته بضرورة تفوّق البيض على السكّان المحلّيّين ذوي البشرة الداكنة.

بالتالي، تجذّرَت تقاليدُ التمييز لدرجة أنّ الإعلام المحلّي، في فترة الاستقلال وما بعده، استمرّ بالنهج نفسه، الذي يفضّل ذوي البشرة الفاتحة، بحيث بالكاد نرى ممثّلين/ات أو مذيعين/ات ملوّني البشرة في وسائل الإعلام المرئيّة. وينسحب هذا التمييز على التعبيرات والفنون المحلّية، لذلك كان من الطبيعي أن أسمع في طفولتي أغاني "زكرة"2 تحتوي على مقاطع عنصريّة مثل:

"اللي شعره كركدو ما تنفع فيه الدبارة"

والقصد أنّ صاحب الشعر الأسود المُجعّد يعوّل عليه في شيء، بالإضافة إلى استخدام لفظ "خادم" في الأغاني بمعناه السلبي لوصف المرأة السوداء.

تشير هذه الدلائل إلى ارتباط البشرة الداكنة بالحالة الاقتصاديّة المتدنّية، مضافٌ إليها أيديولوجيّة حكمٍ عنصريةٍ بما يشكّلانه معًا من عوامل تمييز في أيّ مجتمعٍ معاصر.3 ويستمرّ هذا الفصل التمييزي حتى يصبح نظرةً شبه رسميّةٍ في مجتمعنا. مع ذلك، يتوفّر الكثير من الشواهد في التراث المحلّي الشفوي التي تشيد بالبشرة الداكنة وتصفها بالجمال والكفاء، مثل مقطعٍ في أغنيةٍ تردِّدها "الزمزامات":

"الزيتون غلب عَ الجبنة… هذا الجو اللي يعجبنا"

ومعناه أنّ الزيتون، أي البشرة الداكنة، غلبت الجبنة، والمقصود بها البشرة الفاتحة. أيضًا نجد تعبير "سويلة" الذي توصف به المرأة السوداء احتفاءً بجمالها. وقديمًا، كان يُستخدم لقب "أمّك" للمرأة السوداء، و"بوك" للرجل الأسود حصرًا تعبيرًا عن الاحترام.

أن تنشأ بجسدٍ أسود في ليبيا يعني أنّ تلازمك ازدواجيّة الحُسن والقبح بحسب البيئة، والأصحاب وحتى الشارع الذي تمرّ فيه

انعكسَت هذه الازدواجيّة الغريبة على حياتي الشخصيّة. من ناحية، يعتبر محيطي الاجتماعي المؤلّف غالبًا من داكني البشرة أنّ ملامحي ولوني يمثِّلان معايير الجمال، لذلك كنت أسمع في مراهقتي سيِّداتٍ يُشرن إليّ في حديثهنّ مع أمّي بالقول: "ماشالله عزري گنين"، بمعنى "ما شاء الله شابّ جميل". ومن ناحيةٍ أخرى، كنتُ أشهد تفضيل زملائي الطلّاب صحبة زميلٍ أشقر باعتباره أجمل وأكثر جذبًا للبنات. كذلك كانت هذه الازدواجيّة تظهر عندما كنتُ أتعارك مع زملائي في الجامعة فيعيّرونني بلون بشرتي، في حين كانت زميلاتي يثنين على أناقتي ويربطنها بتاريخ السود في البلاد من خلال قولهن: "الأناقة هي عادةٌ تعود إلى السود في ليبيا".

فما هو الحكم الصائب؟ وكيف أكون حَسن المظهر وغير مرغوبٍ في آنٍ معًا وفي مجتمعٍ واحدٍ؟ أسئلة لاحقتني مذّاك الحين.

زاد الأمر تعقيدًا عند ظهور جوانبي الكويريّة مع مراحل البلوغ الأولى، وتفاقَمَ صعوبةً قبول هويتي لدرجة أنّي نبذتُ جسدي عبر إماتة رغباته كي لا أضطر إلى الدخول في دوّامة تقييم الناس. وبالتالي كنتُ مشكِّكًا في مفهوم العلاقات العاطفيّة، ورافضًا محاولات التودّد إليّ من الشابّات والشبّان في الجامعة، معتبرًا أنّ تفادي خوض العلاقات العاطفيّة تسامي عن السطحية.

كانت تجربة السفر والدراسة الجامعيّة في فرنسا والبقاء فيها كفيلةً بتغيير ذلك الوضع جذريًا، حيث استغرقت في بادىء الأمر في التركيز على الدراسة والمشاركة في الفعاليّات الثقافيّة على حساب الجسد، حتّى أنّني لم أفهم ملاحظات بعض مَن حولي عن حسن مظهري وجاذبيتي، لأعود إلى ليبيا خلال الإجازات أكثر حيرة. تطوّر هذا الأمر في منتصف العشرينات من عمري بعد أن تبلور وعيي أكثر مع انتقالي إلى ألمانيا. هناك، فوجِئتُ بإقبالٍ أكبر على مظهري الخارجي، ما لا يعكس بالضرورة تقديرًا للجمال، بل ينتج في أحيانٍ كثيرةٍ عن الفضول والرغبة الجنسيّة، خصوصًا أنّ ممارسة الجنس مع جسدٍ غريب/جديدٍ هو فيتيش (Fetish) في بعض دوائر المجتمع الألماني الذي لم يألف الأجانب، وتحديدًا السود أسوةً بالمجتمع الفرنسي.

ثمّة صلةٌ عميقةٌ بين الملامح الداكنة وتراث الاستعمار الأوروبي الذي يجعل من المستعمَرين أدوات مُتعةٍ يقتنيها البيض. فهل يمكن أن أمتلك جمالًا حقيقيًا بعيدًا من الفيتيش الجنسي؟

ثمّة صلةٌ عميقةٌ بين الملامح الداكنة وتراث الاستعمار الأوروبي الذي يجعل من المستعمَرين أدوات مُتعةٍ يقتنيها البيض. فهل يمكن أن أمتلك جمالًا حقيقيًا بعيدًا من الفيتيش الجنسي؟ وهل من ادّعى ذلك أحبّني فعلًا أم كان الأمر مجرّد استغلالٍ متنكّرٍ بالعاطفة بهدف اقتناء "الإفريقي الغريب"؟

في الحقيقة، لم تساعدني الأفلام والكتب التي تتحدّث عن الكولونياليّة والعنصريّة في الإجابة على هذه التساؤلات، لاسيما بعد مشاهدة وسماع كمّيةٍ القصص الواقعيّة لمهاجرين/ات من آسيا وإفريقيا إلى أوروبا، ووقوعهم/ن في شرك الفيتيش وعلاقات الحبّ المُختلطة (interracial relationships) واستحالة عيشهم/ن في جحيم العبوديّة الجنسيّة والعاطفية.

يمكن للمرء أنّ يفهم إغواء الأوروبي/ة بالمال والجمال ووعود الاستقرار حتّى يسقط الأجنبي/ة المهاجر/ة ضحيّة جاذبيّة جسده/ا. فقد كان الأمر مماثلًا بالنسبة لي مع توالي طلبات المواعدة في شهور إقامتي الأولى في ألمانيا، إلى حدٍّ دفعَني إلى التفكير بجسدي وإعادة التواصل معه للمرّة الأولى منذ طفولتي المُبكرة. لم أكن أعلم حينها أنّ تلك كانت مجرّد بداية رحلة اكتشاف عوالم الرغبة الجسديّة والحبّ والجمال.

- 1محمد سالم الراجحي، مجلّة الظهرة ملتقى الخصوصية والعمومية 1969-1939، الطبعة الأولى، بنغازي، دار الكتب الوطنية، 2004.

- 2أغاني من التراث الليبي تُؤدّى في المناسبات الاجتماعية.

- 3Rabah Seffal, Ahcène Larbi and Jean Ait Belkhir, “Amazigh Voices: The Berber Question | Interview with an Amazigh Sociologist”, Jean Ait Belkhir, Race, Gender & Class, Vol. 8, No. 3, pp. 12-24, 2001.

إضافة تعليق جديد