إثر تواتر جرائم القتل في تونس، لا سيّما المقترنة بالجسد الأنثوي كالاغتصاب وتحويل الوجهة والتنكيل بجثّة الضحية، ارتفعت الأصوات المنادية بتطبيق عقوبة الإعدام كحلٍّ رادع. لكن ما العلاقة بين جريمة الاغتصاب وعقوبة الإعدام؟ وكيف ربط عديد المتابعين في تونس وتيرة العنف والجرائم بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام؟

دفعتنا الأحداث الأخيرة بتونس إثر تواتر جرائم القتل لا سيّما المقترنة بالجسد الأنثوي كالاغتصاب وتحويل الوجهة والتنكيل بجثّة الضحية إلى إعادة التفكير في قضية عقوبة الإعدام، وذلك بعد ارتفاع الأصوات المنادية بتطبيقها كحلٍّ رادع. وقد بلغت هذه الأصوات ذروتها خاصةً إثر مقتل الفتاة "رحمة لحمر" والتي وقع اغتصابها وقتلها في تونس منذ شهرٍ تقريبًا. سأحاول من خلال هذا المقال تفكيك العلاقة الجدلية القائمة بين جريمة الاغتصاب وعقوبة الإعدام وكيف ربط عديد المتابعين في تونس وتيرة العنف والجرائم بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام.

يحتفي التاريخ البشري بأنماطٍ ووسائل متعددة للتنكيل بالجسد ومعاقبته عن طريق ضبط جسد "الجاني" في سياقٍ ديني وتنفيذ أقصى العقوبات عليه لتحريره من الذنوب وتطهيره من الخطيئة، إذ يقوم الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو في كتابه "المراقبة والمعاقبة" بسرد وقائع التعذيب والتنكيل بالجسد، وذلك من خلال استدعاء مشهدية الإعدام التي طالت المواطن الفرنسي داميان. فقد نُكِّل بجسده على نحو بشع جدًّا، حيث استخدمت طرق وحشيّة بغاية تعذيبه سواء كان ذلك عبر صلبه أو تقطيع أوصاله وصولًا إلى حرق جثته أمام الحشود. وقد وجد هذا الحدث مشروعيته من خلال تواطؤ السلطة السياسية والدينية، ولم يترك لداميان سوى حصاد العذاب وهجرته خارج الحياة.

إنّ مرمى فوكو، وهو يحيلنا بكتابته المشهدية إلى جسد داميان الممزّقة أوصاله، هو الإشارة بأصابع الاتهام إلى السلطة، تلك التي باتت تعتبر جسد الإنسان فضاء نفوذها وجبروتها، ولهذا فإنّ جسد داميان ليس حدث إدانةٍ فحسب، بل وثيقةٌ من خلالها نطّلع على تاريخ فرنسا قبل الإصلاحات الدستورية والقانونية التي عقبت الثورة الفرنسية إلى اليوم، حيث مثّلت السيطرة على الجسد وإخضاعه إلى ضوابط وإجراءات ومعايير مختلفة من قبيل الملابس والتصرفات إلى اعتبارات اقتصادية ودينية، وأيّة محاولة لخلخلة هذه الضوابط وما يعنيه من خلخلة في النظام بمؤسساته الدينية كان يجري التعاطي معها بوحشيةٍ بالغة.

إنّ ما ورد في كتاب "المراقبة والمعاقبة" هو في حقيقة الأمر مطرقةٌ هدّامةٌ لكافّة أقنعة السلطة، فهي لا تتورّع في اختراق كلّ الحدود من أجل بسط هيمنتها. أما تعذيبها للمتهمين فهو إقرارٌ سياسيٌّ منها بغاية فرض الانضباط والرقابة والتركيع بالقوة والترهيب: هكذا ترتحل من جسد الفرد إلى الجسد الاجتماعي ككلّ ومن ثمّ تأسر حركته في الفضاء العام والفضاء الخاص. إنّها تقنية حصارٍ عنيفٍ لما هو حميميٌّ أيضًا.

مثّلت السيطرة على الجسد وإخضاعه إلى ضوابط وإجراءات ومعايير مختلفة من قبيل الملابس والتصرفات إلى اعتبارات اقتصادية ودينية

لقد مثّل موت داميان واقعةً مزلزلةً فعلًا، إذ أن نهايته الدامية دفعت فوكو إلى وصفها بأن "تمّ تقسيمها إلى ألف ميتة"، ولهذا فإن وقعها - ولو بعد قرون - ظلّ يلاحق الأوروبيين ممّا دفعهم إلى القطع مع موروث منتصف القرون الوسطى فأُلغيت عقوبة الإعدام كما جُرّم التعذيب داخل السجون.

يُقدّم لنا فوكو شهادةً عن وقائع عصر انسداد الأفق الفكري في أوروبا، وما تلاه من مشروع الحداثة والتنوير الذي ساهم في إلغاء عقوبة الإعدام (في سبعينيات القرن الماضي) بأكثر من 100 دولة حول العالم. أمّا في ما يتعلّق بالمنطقة العربية، فرغم مرور قرنٍ ونصف على ولادة حركات اليقظة والوعي العربيين وتواتر المنجزات الفكرية والنقدية التي ساهمت في تفكيك البُنى التقليدية، ما زلنا لم نستطع بعد إعادة قراءة موروثنا برؤيةٍ موضوعيةٍ تتيح لنا القطع مع تاريخ الخروقات المادية التي نالت من الإنسان وكرامته، فلم ننجح في تأسيس واقعٍ جديدٍ يعيد الاعتبار لأجسادنا.

لقد أضحى العنف ورقةً رابحةً تُلوّح به أنظمتنا ضدّ المعارضين والمختلفين، فانتعشت "فنون" التعذيب في السجون نتيجة الفشل في تأهيل "المحكومين" أو إعادة إدماجهم اجتماعيًا، فخرجت مهمّة السجن عن الإصلاح إلى الإمعان في التشفّي.

مطالب شعبية بتنفيذ الإعدام ومحاكمات افتراضية

تحوّلت حادثة اغتصاب ومقتل الفتاة "رحمة لحمر" إلى قضية رأيٍ عام بتونس، فتعالت الأصوات المنادية بتطبيق عقوبة الإعدام والتي لم تُفعّل منذ سنة 1991 دون إلغاء نص العقوبة. خلقت هذه القضية جدلًا واسعًا في تونس بين فريقٍ يطالب بتطبيق الإعدام بقيادة الرئيس قيس سعيّد، وبين فريق بقيادةٍ حقوقيين وحقوقيّات يرفضن هذه العقوبة التي تتعارض مع حقّ الحياة ومنظومة حقوق الإنسان.

يؤمن المنادون بضرورة تطبيق الإعدام بأنّ هذه العقوبة هي عملية تطهيرية بالأساس، أي أنّها تطهّر المجرم من خطيئته. انتشرت دعوات تطبيق عقوبة الإعدام في أجواءٍ "طقوسية" على فضاء التواصل الاجتماعي من خلال تداول صور المتهمين والتشهير بهم وإصدار الحكم ضدّهم في انفصالٍ تامٍّ عن مؤسسات الدولة. إننا هنا نتحدث عن العنف التعويضي والذي يعرّفه عالم النفس والفيلسوف الإنساني إريك فروم بأنّه "إظهار قوّة عنيفة تقوم مقام المنتج لدى أفراد أصابهم العجز"، فلم يبق لهم سوى العنف على الفضاء الافتراضي لتعويض يأسهم وفشلهم وغضبهم من السلطة وسياساتها.

فضح الجدل القائم حول عقوبة الإعدام ازدواجية بعض الأطراف السياسية في تناول هذا الموضوع، إذ أدانوا سابقًا حملات الإعدام التي قام بها النظام المصري في حقّ معارضين سياسيين، فيما غابت مواقفهم في تونس للمطالبة أيضًا بإلغاء عقوبة الإعدام.

التعذيب كجزء من العقوبة

طالب بعض أنصار عقوبة الإعدام بضرورة ممارسة الإخصاء للجناة قبل الحكم عليهم بالإعدام. وفي هذا السياق كتب البعض مشاهد متخيّلة في تعذيب الجاني قبيل إخصائه، مشاهدٌ تحيلنا إلى مشهد تعذيب داميان سنة 1757. هنا سنقرع ناقوس الخطر، فهذه النزعة الدموية تفضح بشكلٍ مباشرٍ عدوانيّة الإنسان المعاصر، فالحديث عن تطبيق الإعدام له جذورٌ دمويةٌ وليس انتصارًا للعدالة وذلك من خلال استبطان فعل التعذيب والإيمان به كفعلٍ تأديبي وعقابي.

بالعودة إلى التاريخ، شهدت تونس مشهدًا مشابهًا تمثّل في تعذيب وإعدام مواطنٍ تونسي يهودي يُدعى "باتو سفس" سنة 1857 والذي اتُّهم بالسخرية من مقدّسات المسلمين؛ "شتم الرسول"، فحُكم عليه بالإعدام وذلك بعد مصادقة الباي التونسي على العقوبة خوفًا من نقمة المسلمين على اليهود واندلاع الأعمال الانتقامية، ورغم محاولات الطائفة اليهودية وسفراء بعض الدول الأجنبية إلغاء حكومة الإعدام إلا أنّها باءت بالفشل. جرى التنكيل برأس باتو المقطوع من طرف الجماهير الغاضبة ولم تُسلّم جثته لعائلته ليدفن على الطريقة اليهودية.

صحيحٌ أنّ الجماهير الحالية والمنتفضة في تونس من أجل تطبيق عقوبة الإعدام لا تستطيع معاقبة المتهم والتنكيل به في الساحات العامّة ولكنّها عوّضت ذلك على صفحات التواصل الاجتماعيّ. إننا نتحدث هنا عن مشهدية العنف أو العنف المشهدي، أي محاولة هذه الجماهير دون وعيٍ منها ربط المشهد العام بالعنف من خلال تطبيق عقوبة الإعدام.

اغتصاب النساء وقتلهن: هكذا يحكم المجتمع

ارتبطت دعوات تطبيق عقوبة الإعدام بجرائم الاغتصاب بشكلٍ مباشر في المجتمعات العربية، فيما يتغاضى عنها في جرائم أخرى، فهل جسد المرأة مقدّسٌ إلى هذه الدرجة في مجتمعاتنا ويستدعي كلّ هذا العنف والتطرّف في ممارسة العقاب؟ هذا سؤال، ربّما تتبعه مرارةٌ أو سخريةٌ ضمنية، ونحن نعاين حال المرأة وهي مازالت ترزح تحت الهيمنة الأبوية بطريقةٍ ناعمةٍ أو بأخرى عنيفة.

يُحمّل المجتمع المرأة مسؤولية فعل التحرّش بدعوى لباسها أو سلوكها، ويشرّع قتلها تحت ذريعة جرائم الشرف، فيما تتراخى بعض الدول العربية في مكافحة العنف ضدّ المرأة وهو ما يجعل الدعوة إلى تطبيق عقوبة الإعدام متناقضةً وتعكس انفصام المجتمعات العربية في حماية النساء من العنف.

لقد التبس على الجميع في مجتمعاتنا الفصل بين أجساد النساء والقيم الاجتماعية

لقد التبس على الجميع في مجتمعاتنا الفصل بين أجساد النساء والقيم الاجتماعية، فهما منظومتان مترابطتان ومتشابكتان، أي منظومة الجسد الأنثوي ومنظومة المضامين الأخلاقية. فالأذى الذي يلحق بالمرأة مثل الاغتصاب هو في الحقيقة لا يلحقها هي بشكل خاص في المخيال الجمعي. فهذا الأذى ليس معاناةً فرديةً وشخصيةً تتكبّدها هي، وإنّما هزيمةٌ لذكور العائلة؛ فجسدها مُرتبط بشرف عائلتها.

وعلى هذا، فإن حادثة الاغتصاب في المنطقة الناطقة بالعربية ليست "حدثًا" فرديًا، بل يتجاوز ذلك ليمتد إلى العائلة وبقية المجتمع، حيث تقدم المجتمعات البطريركية نفسها وصيةً على أجساد النساء ومهمتها الحماية والسيطرة عليها. ما يهمّ هو شرف العائلة. ضمن هذا السّياق القيميّ-الاجتماعيّ، تتنزّل الدعوات لتطبيق الإعدام على المغتصبين، فلقد هدد المغتصب النظام الاجتماعي بأكمله ولم يمارس جريمته على جسد منفصلٍ عنه، وهو ما يستدعي الثأر للجميع وليس فقط الاكتفاء بتطبيق العقاب كشكلٍ تأديبي.

هل تحدّ عقوبة الإعدام من جريمة الاغتصاب؟

لم تعالج عقوبة الإعدام جذور جرائم القتل والاغتصاب، بدليل انتشارها في دولٍ ما زالت تمارس هذه العقوبة، في المقابل يعبّر البعض عن خوفه من العودة إلى جرائم الاغتصاب (فقد سجّلت تونس حالات اغتصاب مارسها أصحاب سوابق في جريمة الاغتصاب أُطلق سراحهم ضمن مراسم العفو الرئاسي)، ما يجعل هذه الفئة تتمسّك بالإعدام كحلٍّ جذريٍ سريع بدل إيجاد حلولٍ أخرى.

إنّ النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام شائكٌ وملغوم لا سيّما وقد لاحظنا تطبيع جزءٍ من "النخب" التونسيّة مع الدعوات المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام وهو ما يتعارض مع المقاربة الحقوقيّة ومبدأ الحقّ في الحياة. يُمكن لهذه الدعوات أن تفتح باب العودة إلى الديكتاتورية طالما أنّ الدولة التي تتحكم في حياة أو موت المواطنين لها القدرة على إنتاج منظومة الاستبداد، فالعنف الذي ستمارسه السلطة من خلال تطبيق عقوبة الإعدام سيكون أداةً في خدمة خطابات الإكراه والهيمنة.

في مقاله المنشور بجريدة المغرب سنة 2018 كتب المناضل اليساري حمّة الهمامي حول عقوبة الإعدام: "بيّنت كل التجارب أن حكم الإعدام لم يكن له أي تأثير في الحد من الجريمة. فمن يريد الحدّ من الجريمة عليه أن يعالج أسبابها العميقة أولًا وقبل كل شيء". من هذا المنطلق يجب على الدولة أن تراجع أداء المنظومة السجنية التي لم تكن مؤسسةً لتأهيل المحكومين، إذ لم ينجح عزلهم في أن يكون بوابة تفتح على الندم، بقدر ما كانت عزلتهم بؤرةً في توليد النزعة الانتقامية وارتفاع منسوب الحقد والكراهية. كما يجب العمل على تنقيح بعض القوانين التي تكرّس التمييز الجنسي بين المواطنين وتغذّي الثقافة الذكورية.

لم تعالج عقوبة الإعدام جذور جرائم القتل والاغتصاب، بدليل انتشارها في دولٍ ما زالت تمارس هذه العقوبة

في هذا السياق أقرّت تونس سنة 2017 قانونًا يجرّم كلّ أشكال الاعتداءات ضدّ المرأة ويعتبر هذا القانون تحوّلًا محوريًا في دعم حقوق النساء بل ومكسبًا مهمًا، حيث عرّف القانون جريمة الاغتصاب بشكلٍ واضحٍ، والتي لم تكن مُعرّفةً في القضاء التونسي سابقًا، كالآتي: "يعد اغتصابًا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عامًا".

على ضوء قانون مكافحة العنف ضدّ المرأة، تعمل بعض الجمعيات النسويّة والحقوقية على رصد التجاوزات في حقّ النساء في الإعلام لا سيّما في بعض "برامج تلفزيون الواقع" المُطبّعة مع العنف الأسري والاغتصاب وذلك بإجبار الضحايا/الناجيات على التجاوز والصفح عن الجناة.

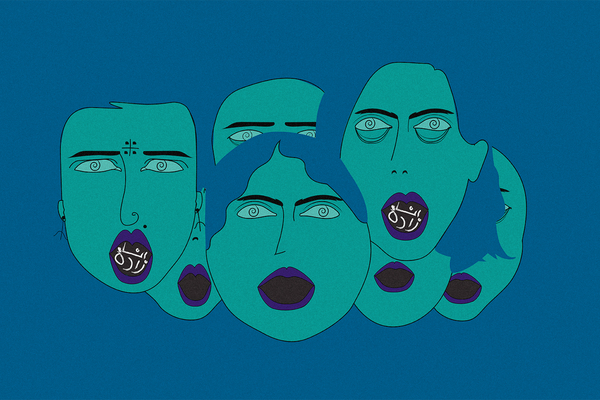

في مقارنةٍ سريعة بين تونس والجزائر، شهدت جرائم قتل النساء بالجزائر ارتفاعًا ملحوظًا منذ مطلع السنة الحالية (43 امرأة مقتولة إلى حدّ 25 أكتوبر 2020) حسب إحصائيات حملة "#خسرناـوحدةـمنّا" والتي تنشط فيها ناشطات نسويات جزائريات مستقلات لتوثيق حالات العنف ضدّ النساء. نجد أنّ قانون مكافحة العنف ضدّ النساء شكّل مصدر حماية ولو نسبيًا للنساء التونسيات، فلم يعد بإمكان الجاني الإفلات من عقوبة التحرّش أو الاغتصاب، كما شكّل أيضًا فزّاعة مخيفةً للمتحرّش وذلك بعد عرض شهادات مجموعة "أنا زادة" والتي فضحت المتحرشين وكانت سببًا في تقديم بعضهم للمحاكمة.

صحيح أنّنا لم نسجل أرقامًا مرتفعةً في جرائم قتل النساء مقارنةً ببعض الدول ولكن ما زال الرهان قائمًا على الإصلاح الاجتماعي، وذلك برفض العنف والتطبيع معه ثقافيًا وإعلاميًا، وهو ما يضع الدولة أمام مسؤولية تفعيل القوانين والمراهنة على التعليم والثقافة ومحاربة ذهنيات التحريم التي تنظر إلى المرأة باعتبارها شريكةً في جريمة هي ضحيتها.

التعليقات

ابدعت خولة کالعادة

ماهي جذور جرائم الاغتصاب؟ لم يكتشفها احد حسب ما اعلم، فالجنس بدون ظوابط متوفر في الغرب، ومنتشر بشكل جنوني، ومع ذلك لا يزال الاغتصاب والتحرش الجنسي مستمر وبنشاط.

ولماذا ربط العقاب بالدين، فالمجرمين يعاقبون في الغرب ( المتحضر) وكثير من الرجال الغربيين من يقتل مغتصب "امراءته" او حتى الضحية، بدون ربط ذلك بالدين، الا في بلادنا. لماذا؟ انا لا اقول ان الدين يرحم المغتصبين، ولكن انبه انهم يعاقبون في كل حضارة ودين، والتساهل معهم لم يردعهم، كما نرى في الغرب، فهل عندك حل آخر ؟

إضافة تعليق جديد