اللغة هي موطن التمثيلات، والعواطف، والسلطة، ومناهضة السلطة، والمَعيَرة وما يقابلها من هرطقةٍ كمقاومةٍ للمَعيَرة. تقدّم نائلة منصور في هذا النص مجموعة ملاحظاتٍ وأسئلةٍ بشأن تناولنا اللغة ببُعدها السياسي وأدائيتها في مجال النضال التحرّري النسوي الكويري.

ستكون مساهمتي في الملف بعنوان "حفريّات في اللّغة والجندر والجنسانيّة" مساهمةٌ استفزازيةٌ بعض الشيء. هي مجموعة ملاحظاتٍ وأسئلةٍ أودّ أن أشاركها بناءً على فكرة ودوافع الملف المُبيّنة في افتتاحية الزميلة ريم بن رجب؛ ملاحظاتٌ بشأن تناولنا اللغة ببُعدها السياسي وأدائيتها في مجال النضال التحرّري النسوي الكويري، بوصفي مختصّة لسانيّة من جهة، ومهتمة بتاريخ وسوسيولوجيا الأفكار وحركتها وتناقلها من جهةٍ أخرى.

في البداية، لا يمكن إلا أن نتفق على أن اللغة هي موطن التمثيلات، والعواطف، والسلطة، ومناهضة السلطة، والمَعيَرة وما يقابلها من هرطقةٍ كمقاومةٍ للمَعيَرة. سأعتبر هذا مبدأً أوليًا لا جدال فيه، لكني سأجادل بشأن "كيفية" تلك المقاومة.

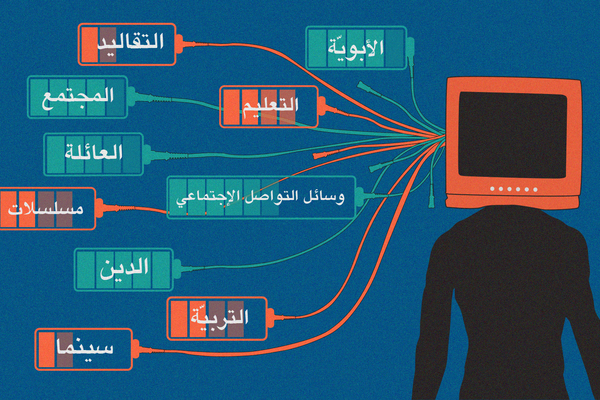

أحد التساؤلات التي أودّ طرحها يتعلّق بتعريب واجتراح المصطلحات المرتبطة بالنوع الاجتماعي (الجندر) بغية التخلص من التبعية للغرب. في الحقيقة، إنّ فكرة تفكيك التبعية ونزع الاستعمار عن اللغة والعلوم والممارسات الإنسانية هي نظريةٌ غربيةٌ أيضًا، وُلدَت في لدُن الجامعات الأميركية بعد أن تأثرت بالنظرية التفكيكية الفرنسية التي كان من أبرز روّادها لويس ألتوسير (Louis Althusser)، وميشال فوكو (Michel Foucault)، وجاك دريدا (Jacques Derrida) وغيرهم. ويُطلق على هذه النظريات من باب التندّر لقب "نظريات الكامبوسات" من Campus، أي الحرم الجامعي. ويجدر الالتفات إلى أن تلقّينا العربي للنظرية ما بعد الاستعمارية أخذ في أحيانٍ كثيرةٍ شكل تمثلاتٍ وشخصياتٍ قمعيةٍ وقفَت ضد انتفاضات شعوب المنطقة باسم مقاومة الإمبريالية والممانعة، فكان موقفها أقرب إلى الديكتاتوريات الجاثمة على بلداننا. هذا ليس شططًا عن موضوعنا الرئيس، بل هو في صلب حديثنا. ما أريد قوله هو أن صنع باراديم ما بعد كولونيالي متصلّبٍ للفكر هو تضييقٌ مسبقٌ لطرائقنا في جعل اللغة أكثر تناغمًا مع مشاعرنا. وتجدر الإشارة - من منطلقٍ إيجابي تجاه هذه العدّة النظرية - إلى أن فكرة التشكّل الخطابي للذّوات لدى ميشال فوكو ومن بعده جوديث باتلر (Judith Butler)، بما في ذلك الجانب البيولوجي منها، واعتبار أن لا وجود للذّات يسبق التشكيل الخطابي الاجتماعي، هي أداةٌ نظريةٌ تفكيكيةٌ ساعدتنا في الفهم والنضال، وإن كانت عدّتها المفاهيمية غير متوفرةٍ بالضرورة في التراث العربي بشكلٍ مباشر. فالتراث العربي، رغم احتوائه إحالاتٍ ومصادر غنية، لا يتضمّن بحسب معرفتي المتواضعة فكرة أن الكينونات مصنوعةٌ خطابيًا، وما يستتبع ذلك من أنّ تفكيك الخطاب يساعد في تفكيك تمثيل تلك الكينونات. لذلك، فإنّ أقلمَة المفردات هي بلا ريبٍ مهمةٌ محبّذة، لكن لا ينبغي بأيّ شكلٍ أن تكون سيفًا مصلتًا يمنع المساميّة وتناقل الأفكار أو حتى تلقيها كما هي أحيانًا عند استعصاء التعريب.

لا يمكن القول إنّ هناك لغةٌ جنسانيةٌ مناسبةٌ وأخرى غير مناسبةٍ للتعبير عن الذات، إذ نكون بذلك دخلنا في مَعيرَةٍ سلطويةٍ مرةً أخرى

فكرتي شديدة الأمبريقية، نابعةٌ من مشاهداتي وخبرتي الشخصية، فلطالما شعرتُ بأنّ قسر اللغة لخدمة بعدٍ نضالي دوغمائي هو أمرٌ رغبوي ينكر حالاتٍ نفسانيةً ووجدانيةً شديدة التنوع والسيولة، كما ينكر غنى المفاوضات اللحظية واليومية التي نجريها في بلداننا للنجاة أولًا، وللعيش بقليلٍ من السعادة ثانيًا. لا يمكن القول إنّ هناك لغةٌ جنسانيةٌ مناسبةٌ وأخرى غير مناسبةٍ للتعبير عن الذات، إذ نكون بذلك دخلنا في مَعيرَةٍ سلطويةٍ مرةً أخرى. الصدق في هذه الأمور ليس قيمةً أخلاقيةً فوقية، بل هو معيارٌ تجريبي لنكون متناغماتٍ ومتناغمين مع مشاعرنا.

تعريف اللغة الأنسب لجنسانيّاتنا يشبه كثيرًا في إشكاليّته تعريف التحرّش: كيف أعرف أن التصرّف الفلاني هو تحرّش؟ بسيطة، إن هزّ بدني وأزعجني فهو تحرّش، وإن شعرتُ بأنه استباحةٌ فهو تحرّش. كذلك اللغة الجنسانية، إن شعرتُ بأنّ كلمةً ما ثقيلةٌ بالرغم من صوابها السياسي، فهي إذًا غير مناسبةٍ لي. إن شعرتُ بعد معاشٍ وخبرةٍ وتلقي الكثير من العنف أني سأرتدي كلمة "شاذّ/شاذّة" لأتمثّلها بطريقةٍ مختلفة، فحالتي الوجدانية ومراسي النضالي وخبرتي ومعاشي مع أقراني ورفاقي هي التي غيّرت عبء الكلمة وجعلَتني أُشهرها. لكن ليست هذه قصة جميع المثليّين والمثليّات في بلداننا؛ بل هي قصة من يقلب محمولات السبّ والقذع إلى محمولاتٍ إيجابيةٍ لأنه/ا مزوّد/ة بأدواتٍ مناسبةٍ ومطلّع/ة على تجارب قلبٍ وافتكاكٍ مختلفةٍ في سياقاتٍ أخرى. قصتنا الأعمّ هي قصة عنفٍ مستمرٍ لا تتوقف فيه المفاوضات اليومية الميكروية للنجاة، وهي قصة سيولةٍ في الهويات والذوات، سيولة عبر الزمن والجغرافيا والمقامات والفاعلين من حولنا، ولمَن نوجّه خطاباتنا المتنوعة.

في بعض المواقف، سيثوّر المثلي كلمة "شاذّ"، وفي مواقف أخرى سيفضّل أن يقول "غاي" أو "كويري"، من دون أن يعرف بالضرورة أنّ "كويري" ليسَت مرادفًا دقيقًا للفظة "مثلي". لكن الكلمة الأجنبية تؤدي مؤدياتٍ ملائمةً في اللغة المستقبِلة: أولًا، تؤدي دور التورية والتخفيف لمستخدِمها، وثانيًا، تضفي نوعًا من الحماية من عنفٍ محتمل، لأن في تاريخنا الحديث وعلاقتنا بالحداثة الأوروبية المركزية، اعتبرنا أن للكلمات الأجنبية شرعيةٌ ما، كأنّ في عمقها شرعيةٌ سلطويةٌ حتمًا، لكن في الاستخدام اليومي، قد تشكّل هذه الشرعية السلطوية أمانًا للمُستخدِم. علاوةً على ذلك، هناك بعدٌ قد لا نتنبّه إليه، هو أنّ العلاقة بين الدّال الأجنبي ومدلوله المحلّي المُعاش غائمةٌ وهجينةٌ وغير واضحة، قد نسمّيها اغتراب، لكنها في الواقع مساحةٌ نملؤها بمُعاشٍ محلّي مغايرٍ للمُعاش التاريخي في بلد الأصل، ومساحةٌ للتخيّل وتمثّل تجارب الكويريّات والكويريّين الآخرين في العالم وعبر التاريخ. هذه المساحة الغامضة للخيال هي مساحةٌ صحيةٌ ومساحة ترميزٍ جديدةٌ ومتاحة، فلماذا نحرم أنفسنا إيّاها؟ في الحقيقة، ستولد الكلمة من جديدٍ بتلقّينا واستخدامنا لها. تاريخنا ليس تاريخ "كوير" بالمعنى التمثيلي لكلمة "كوير" الإنكليزية، أي غريب الأطوار أو منحرف، لكن تاريخها ذلك أُضيف إلى تاريخها في مُعاشنا وسياق منطقتنا، وهو تاريخ التقائنا بحركاتٍ ومنظماتٍ ودراساتٍ وأشخاصٍ ومناضلين عالميّين. خلاصة القول أنّ الكلمة أصبحَت تحمل بالنسبة لنا طابعًا كونيًا ما، أنقذ حيوات بعض المثليّين والمثليّات في بلداننا. برأيي، ليس في هذا استلاب، فالاستلاب هو أن ندخل في لعبة ما يُقال وما لا يُقال. وحين تمانع المفردةُ التعريبَ أو النقلَ إلى مقابلٍ عربي، ينبغي بنا أن نراها فرصةً ولّادةً لخلق معانٍ جديدةٍ وتهجينها.

هناك بعدٌ قد لا نتنبّه إليه، هو أنّ العلاقة بين الدّال الأجنبي ومدلوله المحلّي المُعاش غائمةٌ وهجينةٌ وغير واضحة، لكنها في الواقع مساحةٌ نملؤها بمُعاشٍ محلّي مغايرٍ للمُعاش التاريخي في بلد الأصل

في مُعاشٍ آخر محافظٍ قيَميًا ينفر أو لا يستحسن استخدام الكلمات الأجنبية، قد يلجأ الشخص المثلي إلى تورياتٍ ملطفةٍ تنزع العنف المحتمل والحاضر دومًا ضد الجنسانيات غير المعيّارية. في تعابير شعبيةٍ متداولةٍ بدأت تتقادم في سوريا مثلًا، قد يُشار إلى الشاب المثلي أو الشابة المثلية بعبارة "بيحبّ الرجال/بتحبّ النسوان" أو "مالو مراق بالنسوان/مالها مراق بالرجال". وهذا الاستخدام منزوعٌ منه فتيل العنف ضد المثلي/ة، فهو توصيفٌ لا يَشي بالضرورة بالاستحسان أو بالصّوابية السياسية التامة، لكنه يحمل بعدًا تورَويًا وغير عدائي. واستخدام الشخص المثلي ذلك الوصفَ للتعبير عن نفسه، لا يعني حتمًا أنه سيخرج في شهر الفخر شاهرًا جنسانيته، لكنه يوحي بأن الشخص المعنيّ أتمّ كل المفاوضات المتعلقة بـ"السترة" المناسبة له للنجاة وتجنّب الصّدامية مع أهله ومحيطه القريب. كلمة "مثلي/ة" حديثة العهد نوعًا ما، فقبل 20 أو 25 عامًا لا أكثر، لم أكن أسمعها على الإطلاق في دمشق، وهي التعريب الحرفي لبادئة "هومو" من homosexual، واستخدامها للإشارة إلى الشخص المثلي/ة يعبّر عن فهمٍ والتزامٍ بخطاب الصّوابية السياسية تجاه حرّية التعبير عن هوياتٍ جنسيةٍ وجندريةٍ مغايرة. أما في مواقف أخرى، قد يفضّل الفرد استخدام عبارة "بحبّ الرجال" ليفيدَ دلالةً أوسع من دلالة مفردة "مثلي"، أو قد يفضّل إشهار كلمة "مثلي" بوصفها دالّة على اصطلاحٍ ضمني يتجاوز هامش القبول وانتفاء احتمال العدوانية والعنف وحسب، ليعبّر عن مسارٍ من الفهم النظري أبعد من التجربة الشخصية.

أعتقد أن المقاربة الأشدّ ثوريةً للغة هي قلبُ باراديم تفكيرٍ موجودٍ منذ ألف عامٍ ونيّف، قائمٍ على التوصيات وفرض المعايير وافتراض سيميائياتٍ ودلالاتٍ لا تحتملها كل مستويات اللغة. في الواقع، جلّ مشكلتنا السياسية مع لغتنا العربية هي إسباغ دلالاتٍ غير علميةٍ يدحضها الزمن والتقادم ووعي المستخدِم الحديث لها، فنحن نحاول أن نُفيد دلالةً حديثةً للكلمة بواسطة دلالة كلمةٍ من الجذر ذاته استُخدمَت منذ ألف عام، من دون أي اعتبارٍ لعامل الزمن في هذه المعادلة. على سبيل المثال، كلمة "حرائر" ذات البعد التحرّري التي شاعت في عصر الرسول للدلالة على النساء غير الأمات، لا يمكن أن تُفهم ببُعدها التحرّري في عصر الثورات العربية. لعلّ النظام الصّرفي الساحر القائم على توليد حقولٍ دلاليةٍ انطلاقًا من جذرٍ ثلاثي قد ساهم في تغذية ذلك الميل لدينا، فسُحرنا وبتنا نبتغي إرجاع كل شيءٍ إلى ذلك الجذر الثلاثي في محاولةٍ مستمرةٍ لتأصيل لغتنا. هذا الهوس بالدلالات والروابط هو بالذات ما ينبغي الثورة عليه، لاسيما في ظل غيابٍ نسبي لمعاجم تؤرّخ للاستخدامات العابرة للزمن للمفردات. هذا السّحر يؤثّر حتى في طريقة مقاربة المُستعربين للغتنا، فنراهم يسعون إلى ربط معانٍ عمرها ألف عامٍ بمعانٍ نتداولها اليوم بطرائق مختلفة. لذا، قد يكون ثوريًا لنا أن نفهم بعض المبادئ في علم الألسنيّة ومنها الاعتباط اللغوي، أقلّه على المستوى القواعدي النّحوي العميق، وهذا ما أشرتُ إليه في مقالٍ سابقٍ في "الجمهورية"، حيث للتأنيث على سبيل المثال وظائف قواعديةٌ لا علاقة لها بدلالة الكينونات المؤنثة والجنسانيات المؤنثة. مثلًا، التأنيث في اللغة يجعل الأسماءَ أسماءً بحسب اللغويّين المختصّين، كما ينجز وظائف نحويةً أخرى بالغة الأهمية لا مجال هنا لسردها بالكامل. أما المبدأ الثاني الذي علينا التمسك به من باب التثوير الفكري فهو تاريخانية اللغة، ومفاده أنّ اللغة ليسَت كائنًا ساكنًا بل حيًّا تتغيّر دلالاته بحسب كل سياقٍ ومقام. إن أرَدنا أن تُقبل الهويّات والذوات غير المعياريّة والخارجة عن الثنائيات الجامدة، علينا التفكير أيضًا باللغة كحالةٍ سائلةٍ ومتغيرةٍ ومهجّنة المعاني.

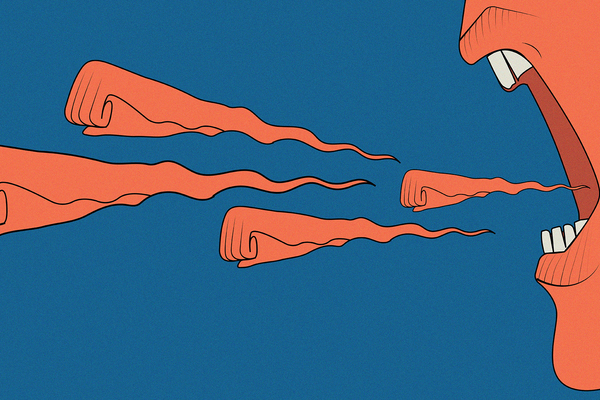

إنّ مقاومة القهر تكمن في حرصنا على جعل اللغة غير ثنائيةٍ بالمعنى الجنساني، بل متقلّبة، وسائلة، وكويرية، ومتعلقة في آنٍ معًا بتاريخ الاستخدامات وتغيّرها وسياقاتها المختلفة

هل أردتُ القول إنّ علينا أن نكون نسبويّين، نرصد اللغة كعالِمة أنثروبولوجيا محايدةٍ من دون أن نتدخل فيها؟ أم أردتُ القول إنّ اللغة العربية ليسَت ذكورية، ولا شيء يُضاف إليها، ولا طائل أو فائدة من نضالٍ لغويٍ مقاومٍ يناهض قهرها؟ حتمًا لا. ما أردتُ قوله، إنّ مقاومة القهر تكمن في حرصنا على جعل اللغة غير ثنائيةٍ بالمعنى الجنساني، بل متقلّبة، وسائلة، وكويرية، ومتعلقة في آنٍ معًا بتاريخ الاستخدامات وتغيّرها وسياقاتها المختلفة، وعدم رفضنا أيّ طرحٍ جديدٍ بما في ذلك إدخال الكلمات الأعجمية إن كانت تحقّق تناغمًا مع مشاعر ولواعج المستخدِم/ة وحاجاته/ا النفسية والوقائية في لحظةٍ ما. أما على المستوى المُعجمي، فحريّ بنا محاولة اجتراح مفرداتٍ جديدةٍ إن لم تناسبنا المفرداتُ الموجودة، من أجل فرض واقعٍ جديدٍ يلائمنا. فمن النافل تكرار فكرة أن الكلمات تخلق واقعًا، وكلما كثُرت الكلمات والمفردات التي تناهض العنف - من دون فرض صيغةٍ واحدةٍ حصرًا - نقترب أكثر من الوفاء لمشاعر المُستخدِمات والمستخدِمين. يبقى أنّ أعظم تثويرٍ للكُمون الجنساني في اللغة هو أن نكون فاعلاتٍ وفاعلين خطابيّين، نعجنُ وندلّك اللغة ونجرّبها على كل المنابر.

إضافة تعليق جديد