في الزمن المعاصر، تحوّلَت مدلولاتُ اللغة في إثر التغيّرات الاجتماعية، بحيث لا يمكن للمتابع ثاقب النظرة لحركة المجتمع المصري ألّا يلاحظ صعود لفظة "دكر" ثم انتشارها الواسع، لاسيما في السنوات الأخيرة. لكن ما دلالة ذلك التطور اللغوي؟ وكيف تمكن قراءته في ضوء الأوضاع الراهنة للمجتمع المصري؟

في معرض رصده الدقيق التغيّرات الاجتماعية والثقافية التي مرّ بها المجتمع المصري في أتون النصف الثاني من القرن العشرين، أشار الدكتور جلال أمين، في كتابه الشهير "ماذا حدث للمصريّين" (1998)، عرضًا إلى لفظةٍ عاميةٍ شائعةٍ صارت تُقال كثيرًا في غير سياقها للإشارة إلى مدلولٍ مختلف. الكلمة هي "ريّس" التي كانت تستخدم سابقًا للدلالة على المراكبي - فيُقال "ريّس مراكبي" - أو الحرفيّين بمختلف تخصّصاتهم. وبعد أن انقلبت أحوال المجتمع رأسًا على عقب، صارت اللفظة تُستعمل على نطاقٍ واسعٍ للإشارة إلى رئيس الجمهورية، فيُقال مثلًا "الريّس جمال" أو "الريّس السادات".

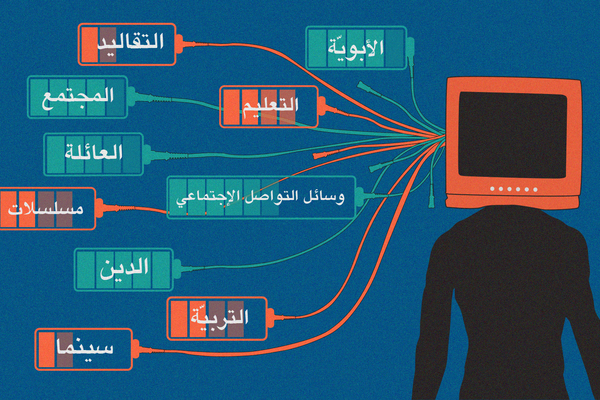

مسيرة كلمة "ريّس" من استخدامها كنيةً لبسطاء الناس حتى اعتمادها لقبًا لصاحب أرفع منصبٍ في الدولة، أرجعها أمين إلى الخلخلة الشديدة التي تعرّض لها السلّم الاجتماعي في البلاد بعد أن هرولَت عليه بعض الطبقات صعودًا وانزلق من عليه بعضها الآخر هبوطًا. اللغة إذن - من حيث التعريف - ظاهرةٌ اجتماعية، وهي بالتالي ليست ثابتةً ولا محايدة، بل هي تعبيرٌ كاشفٌ عمّا يعتمل في أحشاء المجتمع، سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا. بالفعل، سيبدو الآن غريبًا، أو حتى طريفًا، تخيّل أن يستعمل أحد المصريّين أو المصريّات في ثلاثينات أو أربعينات القرن الماضي كلمة "ريّس" للإشارة إلى شخص الملك فاروق، أو رئيس الوزراء مصطفى النحاس، أو غيرهما من كبار السياسيّين والبورجوازيّين في البلاد.

أما في الزمن المعاصر، فتحوّلَت مدلولاتُ اللغة في إثر التغيّرات الاجتماعية، بحيث لا يمكن للمتابع ثاقب النظرة لحركة المجتمع المصري ألّا يلاحظ صعود لفظة "دكر" ثم انتشارها الواسع، لاسيما في السنوات الأخيرة. تُقال الكلمة مرارًا على سبيل الإشادة والثناء في المحادثات الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما في الأعمال الدرامية. ولدى تأمل سياقات وحالات استخدامها، يتضح أن المرء يكتسب "شرف" هذا اللقب إذا ما ارتأى الآخرون أن سلوكه في محيطه الاجتماعي يرتقي لنيل ذلك الإطراء الواضح.

لكن ما دلالة ذلك التطور اللغوي؟ وكيف تمكن قراءته في ضوء الأوضاع الراهنة للمجتمع المصري؟

بدايةً، من ناحية الشكل، لا يخفى ثقل الشحنة الذكورية التي تفيض بها الكلمة. فلفظة "دكر" في العامية تقابلها لفظة "ذكر" في العربية الفصحى. للوهلة الأولى، بالنسبة لمَن لا يقرأن/يقرأون بين سطور الثقافة المحلية، قد لا يتعدى الأمر نطاق الترجمة المباشرة والمحايدة، فتبدو الكلمة مجرد إشارةٍ إلى نوع الجنس (ذكر مقابل أنثى). لكن الذكورية المتأصّلة في مجتمعنا كانت قد تسلّلت إلى ساحة اللغة وأقامت فيها صرحًا وبنيانًا، إذ دأبت كثرةٌ كاثرةٌ من الناس على الربط لغةً بين الرجولة ومجموعةٍ من القيم الإيجابية من جهة، وبين الأنوثة ومجموعةٍ من القيم السلبية من جهةٍ أخرى. ولا يقتصر الأمر على اعتبار الرجولة مرادفًا للشهامة والنخوة والعنفوان وما إلى ذلك من مناقب، بل يشمل أيضًا الإيغال في الربط بين هذه القيم والأعضاء التناسلية الذكرية، لاسيما إسباغ صفاتٍ مثل الإقدام والبأس والنشاط على العضو الذكري، مقابل المضاهاة بين الأعضاء التناسلية الأنثوية ومعانٍ أخرى مذمومةٍ مثل الاستكانة والخنوع والنجاسة.

الذكورية المتأصّلة في مجتمعنا كانت قد تسلّلت إلى ساحة اللغة وأقامت فيها صرحًا وبنيانًا، إذ دأبت كثرةٌ كاثرةٌ من الناس على الربط لغةً بين الرجولة ومجموعةٍ من القيم الإيجابية

لكن بعيدًا عن شكل النطق، تختزن كلمة "دكر" دلالةً أعمق، إذ يبدو أن لشعبيتها المتنامية علاقة مباشرة بقضيتَي القانون والعنف وحالتهما العامة في البلاد. لمناقشة ذلك بقدرٍ من الاستفاضة، ينبغي أولًا طرح سؤال مبدئي: ما مفهوم كلمة "دكر" في الاستخدام الشعبي المعاصر في مصر؟ والواقع أن المرء لا يحتاج إلى كثيرٍ من الفطنة أو قوة الملاحظة ليدرك مدلول الكلمة بالنسبة للمتلفظين/ات بها، إذ يكفي أن يتأمل مواضع استخدامها وهويّات الموصوفين بها - ومنهم شخصياتٌ عامةٌ اقتاتت شهرتها على موائد السياسة والإعلام والرياضة في العقود الأخيرة - حتى يتيقن من عدة أمور.

أول تلك الأمور وأكثرها جلاءً هو أن كلمة "دكر" تُستخدم وصفًا للرجل "القوي"، أو بالأحرى من يتصوّر القائل/ة أنه يتمتع بالقوة والشدة. القوة بالطبع مفهومٌ شائكٌ ومتعدد الأوجه والتفسيرات، لكنها يقينًا لا تعني هنا قوة التحمل أو قوة الصبر أو قوة الإيمان، بل القوة في صورتها البدائية، بكل ما يرتبط بها من خشونةٍ وفجاجة. لذا، فالدكر في أغلب الأحوال هو من يعتمد الغلظة سلاحًا والعنف اللفظي (بما فيه البذاءة) منهجًا يرهب به خصومه ويجتذب إعجاب مناصريه! إذن، القوة المقصودة هنا ترتبط بقدرٍ من الشراسة والفظاظة، وأصحابها لا ينفكّون عن إسماع الآخرين قعقعة سيوفهم وحَمحمَة خيولهم لإثبات حضورهم وفرض سطوتهم.

لا ريب أن لهذا السلوك في جوهره صلةٌ مباشرةٌ بوضع ومكانة القانون في المجتمع. ففي غياب القانون أو ضعف تطبيقه، فضلًا عن سقوط هيبته واحترام الناس له، لا تكمن القيمة المجتمعية الأعلى في احترام القانون، ولا يُمتدح الشخص الصالح لأنه مواطن/ة ممتثل/ة للقانون (law-abiding citizen) كما يقال في المجتمعات ذات الأنظمة الديمقراطية الراسخة، بل على النقيض من ذلك، تكمن القيمة - و"الشطارة" - في القدرة على المناورة والالتفاف على القانون ذودًا عن النفس، أو انتزاعًا للحقوق أو فرضًا للذات. والواقع أن بعد مرور زمنٍ مديدٍ من رسوخ هذه الأوضاع المختلة، لا يعود الالتفاف على القانون مجرد ضرورةٍ يلجأ إليها البعض اضطرارًا وعلى مضض، بل يغدو ممارسةً اعتياديةً يتباهى بها الناس ويستعرضونها، بل يتطوعون بحماسةٍ لمعاونة بعضهم البعض عليها. على سبيل المثال، يعرف مرتادو الطرق الزراعية السريعة في مصر جيدًا كيف يبادر السائقون إلى استخدام وميض مصابيح سياراتهم لتحذير أقرانهم القادمين في الاتجاه المعاكس من وجود رادارات السرعة في مكانٍ قريب.

اللغة السائدة هي تعبيرٌ عن لغة ومفردات وثقافة السائدين/ات الصاعدين/ات بلهفةٍ درجات السلّم الاجتماعي، الفارضين/ات وجودهم/ن الثرثار في كل محفل

وسواء بالإرشاد المباشر أو الإدراك غير المباشر، يتعلم الذكر المصري تلك الديناميات من سنين المراهقة الأولى، فيعرف سريعًا أن المجتمع حلبة صراعٍ لا مضمار تعاون، وأن القانون لا يشفع دائمًا، وأن ركوب أمواج الحياة في هذا المجتمع يستلزم أمرَين: زيادة عدد الأصدقاء والمعارف؛ وتنمية حسّ الدعابة. كثرة الأصدقاء، أو ما يُسمى "العزوة"، توفّر طبقةً من الحماية يمكن التعويل عليها في حال الدخول في مشاجرات، وهي بالتالي إحدى الآليات المطلوبة لحفظ النفس في ظل عدم جدوى الاعتماد على القانون لتسوية النزاعات. ثم إن توسيع شبكة المعارف مفيدٌ أيضًا لتسيير العديد من الأمور الضرورية، مثل الحصول على وظيفةٍ ما، وإنجاز المعاملات الحكومية وغير ذلك. هنا، لأن تلك الممارسة صارت قيمةً اجتماعية، وجدَت لها انعكاسًا جليًا في اللغة، إذ يُقال على سبيل تقريظ شخصٍ ما أنه "يعرف طوب الأرض"، أو أن "حبايبه كتير"، أو أنه يعرف الكثير من الناس في مواقع مختلفةٍ يحبّون أن "يخدموا".

أما التمكن من حسّ الدعابة ومهارة إطلاق النكات وقول

يقول عالم الاجتماع ذائع الصيت بيتيريم سوروكين (Pitirim Sorokin) في كتابه "الديناميات الاجتماعية والثقافية" (1937)، إنّ الفئات الدنيا والريفية الأقل "تحضرًا" تحاكي الطبقات العليا المتمدنة والأكثر "تحضرًا" في عصور الثبات الاجتماعي، بينما يحدث العكس في فترات الحراك الاجتماعي. ولا جدال في أنّ الكلمة موضوع النقاش بنَت عمليات الصعود الاجتماعي للطبقات المتواضعة منذ أن دارت الأرض دورتها في مصر مع انفتاح السبعينات وعولمة التسعينات. وكما أن الأخلاق السائدة هي أخلاق السائدين/ات، والقيم السائدة هي قيم السائدين/ات، كذلك اللغة السائدة هي تعبيرٌ عن لغة ومفردات وثقافة السائدين/ات الصاعدين/ات بلهفةٍ درجات السلّم الاجتماعي، الفارضين/ات وجودهم/ن الثرثار في كل محفل، الناشرين/ات ثقافتهم/ن بكل ما تنطوي عليه من قيمٍ ذكوريةٍ وعنصريةٍ في كل واد.

فيما يسعى الأفراد إلى تعزيز قوّتهم الشخصية محاولين تقمّص شخصية "الدكر" الصنديد، يغطي العجزُ الأمة بالكامل، وهو عجزٌ متعدد الأوجه وممتدٌّ عبر الزمن

هكذا، ولأن الفراغات تظمأ إلى ما يملؤها، وبعد ردحٍ من الزمن على غروب شمس القانون، يشيع الاعتماد على القوة أو الإيحاء بامتلاكها، كما نرى في كلمات التهديد والوعيد التي تنطلق من أفواه الناس كالرصاص لدى نشوب أصغر خلافٍ - لاسيما التعبير الأشهر: "أنت مش عارف أنا مين؟". ثم، شيئًا فشيئًا، يسري بين صفوف بعض الناس على اختلاف مشاربهم قدرٌ من الإعجاب، المستتر أو الظاهر، بالقوة في حدّ ذاتها. بعبارةٍ أخرى، لا تعدّ القوة مجرد خيارٍ يلجأ إليه الناس مكرهين، بل اختيارٌ يتماهون معه معجبين. ونورد في هذا المقام مثالَين دالَين من السنوات الأخيرة، الأول عندما خرج علينا أحد المثقّفين مطالبًا بتطبيق "الحل البرازيلي" في التعامل مع أطفال الشوارع، والمقصود تشكيل فرقٍ للموت بغية تصفيتهم والتخلص من "صداعهم"؛ كما دعا مثقفٌ آخر مرموقٌ إلى تشكيل ميليشياتٍ سريةٍ لتصفية القتلة والمخرٍبين بعيدًا عن مظلة القانون وضماناته. يأتي في الإطار نفسه الإعجاب بشخصياتٍ دمويةٍ مثل بوتين وهتلر (الذي أثني عليه رئيس مجلس النواب المصري السابق)، وكذلك ما شهدناه في السنين الفائتة من دعوة قطاعاتٍ واسعةٍ من الشعب لاستخدام العنف والتصفية الجسدية كحلٍّ لإشكالاتٍ سياسيةٍ واجتماعية، أيضًا على خلفيات التهليل "للدكر" الذي سيقتل ويفرم ويكتسح.

لكن المفارقة المريرة في كل ما تقدّم، هو أنه فيما يسعى الأفراد إلى تعزيز قوّتهم الشخصية محاولين تقمّص شخصية "الدكر" الصنديد، يغطي العجزُ الأمة بالكامل، وهو عجزٌ متعدد الأوجه وممتدٌّ عبر الزمن: عجزٌ عن توفير متطلبات العيش الكريم، وعن ردم الهوة مع الآخر المتفوق علينا علميًا وتكنولوجيًا، وعن ردع اسرائيل؛ يرافقه عجزٌ عن فراق العصور العتيقة واعتناق الحداثة ورؤية المجد الكاذب في مرايا التاريخ والواقع. فمرحى بالمغاوير الأشاوس المنتشين بخمر الذكورة المغشوشة و"العنتريات التي ما قتلَت ذبابة"! ووأسفاه على وطن عاقر فيه الرعد لا يعقبه مطر؛ وطن جفت غدرانه في فلوات الوهن وقلة الحيلة.

إضافة تعليق جديد